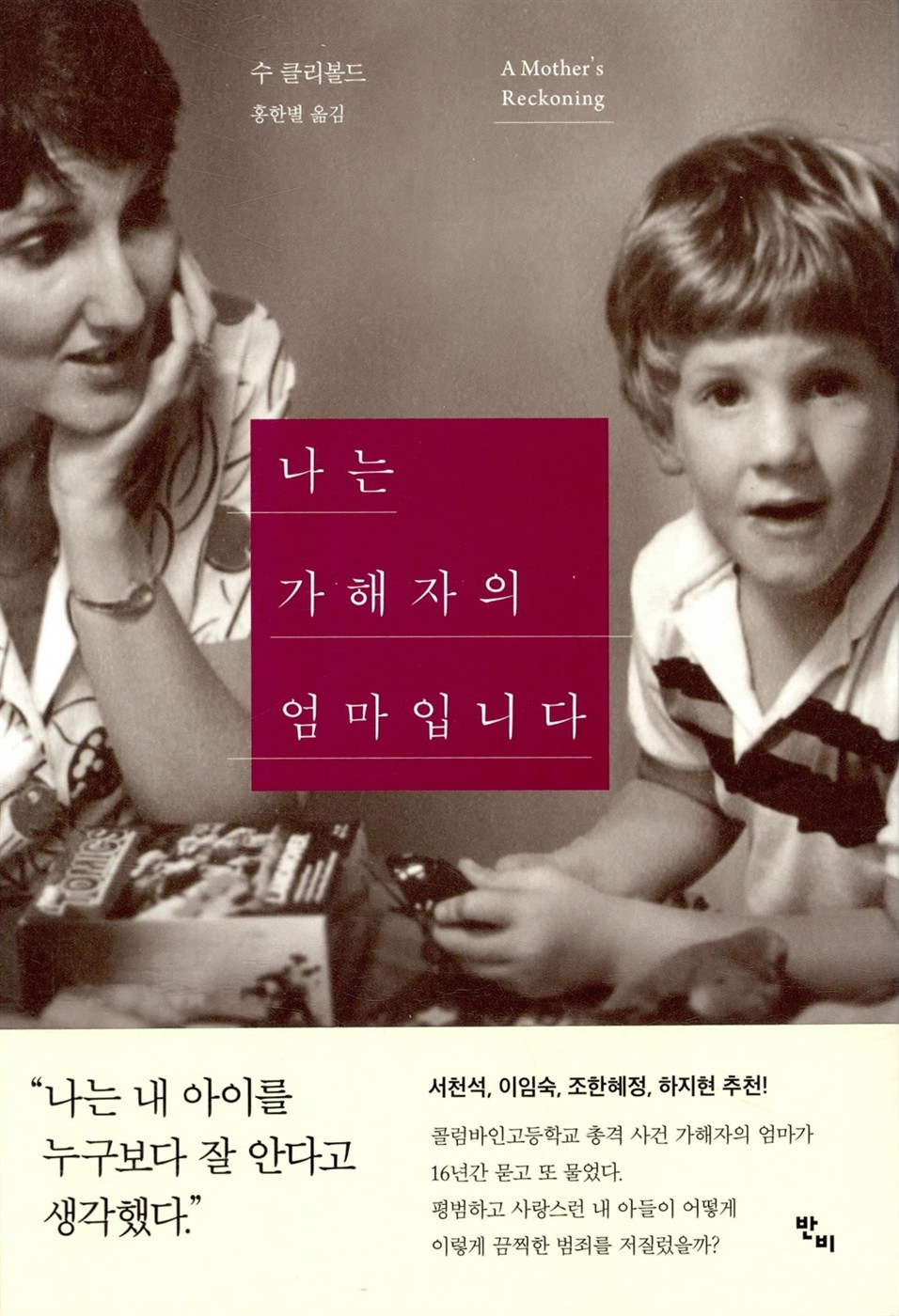

<나는 가해자의 엄마입니다>

제목부터가 충격적이다. 나에게는 내용도 다르지 않았다.

지나치는 인연이라 생각한 책인데 결국 완독까지 하게되었다. 친구와 만날 시간까지 기다리기 위해 찾은 남포문고에서 읽을만한 책을 찾다 우연히 눈에 띄었다.

또 뻔한 '내 아들이 죄를 지었지만 걔는 너무 불쌍한 아이야.'라는 책일까. 어디 한번 보기나하자 싶은 생각으로 이 책을 집어들었다. 솔직히 표지 디자인도 생각나지 않고 약간 비틀린 생각으로 집어들게 된 셈이다.

하지만 한줄, 한쪽, 한장을 읽어내려가면서 너무나 충격이었고 너무나 슬펐다. 내가 아직 부모가 아니라서일까. 항상 내가 피해자나 피해자의 가족이 될 수 있다는 생각은 했지만 가해자나 가해자의 가족이 될 수 있으리라는 생각을 해본 적은 한번도 없었다.(아이 둘을 키우고 있는 회사 동료에게 물어봤더니 아이들이 생기면서 그런 생각을 해 본적은 있다고 했다.)

역시나 평범한 여타의 사람들과 같은 생각이었던 저자가 아들의 학교에서 사건이 생겼다는 연락을 받고 '혹시 내 아이가 다치지는 않았을까' 걱정했었다는 부분부터 한톨만큼도 자신의 아들이 가해자일지도 모른다는 생각을 하지 않은데에 대해 공감했다.

그러다가 자신의 아들이 가해자임을 알게 되지만 주범은 아닐 것이라 막연히 생각하고 그 뒤에는 그 믿음까지도 깨져버린다

초반의 얼마간은 소설처럼 읽힌다. 감정이 일렁거리고 해일처럼 밀려든다. 너무나 슬프다. 내가 느껴본 아주 강한 슬픔 중 하나였던 것 같다. 책을 다시 내려놓고 친구와 만나 잠시 읽었던 책을 설명하면서도 금방 눈에 눈물이 그렁그렁 맺혀서 오히려 친구가 놀랐을 정도로 책의 내용에 공감을 했다.

책은 그 뒤로 얼마간 저자의 시간을 따라 간다. 중반을 넘어가면 시간을 겪으며 변하는 저자의 생각을 따라 진행한다. 사실 이 부분에서는 감정적인 공감은 덜했지만 흔히 우리가 생각하는 우울증(방에 혼자 처박히고 말수가 줄고 누구나 알 수 있을 정도의 우.울.함)과는 다른 실제 우울증의 증상들에는 많이 공감했고 깨달았다.

전에는 대학시절 내가 우울증을 가지고 있었다는 사실을 인정하기 힘들었다. 내가 생각하는 우울증의 증상이 없었기 때문이다. 하지만 이 책을 읽으면서 당시의 내가 겪었던 것들, 그게 바로 우울증이라는걸 알 수 있었다.

나는 공허하다는 생각을 많이 했다. 마음이 텅 빈 것 같았고 나에게 미래라는 것이 당연히 오지 않을거라고 생각했다. 나는 서른 전에는 죽을거라고 생각해서 꿈을 생각해본 적도 없었다.

토머스 조이너가 말한 죽고자하는 욕망의 2가지 요소는 '나는 혼자야'라고 생각하는 좌절된 소속감과 '내가 없으면 세상은 더 나아질거야' 같은 스스로를 짐이 되는 존재로 생각하는 것이라고 한다.

나는 지독한 염세주의자였고, 이 세상에 혼자라고 생각했다. 나의 유전자를 세상에 남기는 것이 유해하다고 믿기 때문에 결혼을 생각해보지도 않았었다.

뒷부분으로가면 '살인-자살'이라는 개념이 나온다. 낯선 개념이지만 실상은 간단하다. 자살이라는 것은 자신을 스스로 죽이는 것으로 나타나지만 역으로 세상의 모두를 스스로의 세상에서 죽이는 것과 동일하다는 것이다. 이런 폭력성이 실제로 나타나면 살인이 되고 그 과정의 끝으로 자신도 죽이게 되는 것이다.

수 클리볼드는 아들 딜런의 사건을 이런 관점에서 보고 있다. 우울증, 즉 정신건강을 다스리는 것으로 폭력성을 낮추고 살인과 같은 극단적인 결과를 막을 수 있다고 이야기한다. 결론에 대해서는 얼마나 확실한 것인지 알 수 없지만 일부 동감한다.

적어도 정신건강을 적극적으로 치료해야한다는 부분에 대해서는 100% 공감한다. 뇌건강은 여느 질병처럼, 아니 어쩌면 여느 질병보다 더욱 치명적일 수 있다는 점에서 폭력성과는 별개로 적극적인 치료가 필요하다고 본다.

이 책이 너무나 재미있게 잘 쓰여졌는지는 모르겠다. 사실 뒷부분은 약간 지루한 감도 있지만 읽어볼만한 가치가 있다고 생각한다.

'책 읽는 일상' 카테고리의 다른 글

| <생각하고 싶어서 떠난 핀란드 여행> 마스다 미리 (3) | 2022.03.15 |

|---|---|

| <악의 마음을 읽는 자들> 고나무, 권일용 (0) | 2022.02.27 |

| <세상 어딘가에 하나쯤> 유희경 (0) | 2022.02.15 |

| <아내 대신 엄마가 되었습니다> 후지타 사유리 (0) | 2022.02.11 |

| <나는 네Nez입니다> 김태형 (0) | 2022.01.26 |